대벌레 습격! '러브버그' 자리, 기후변화 주범 대벌레가 점령하다

낯선 불청객의 습격: 대벌레, 도시를 뒤덮다

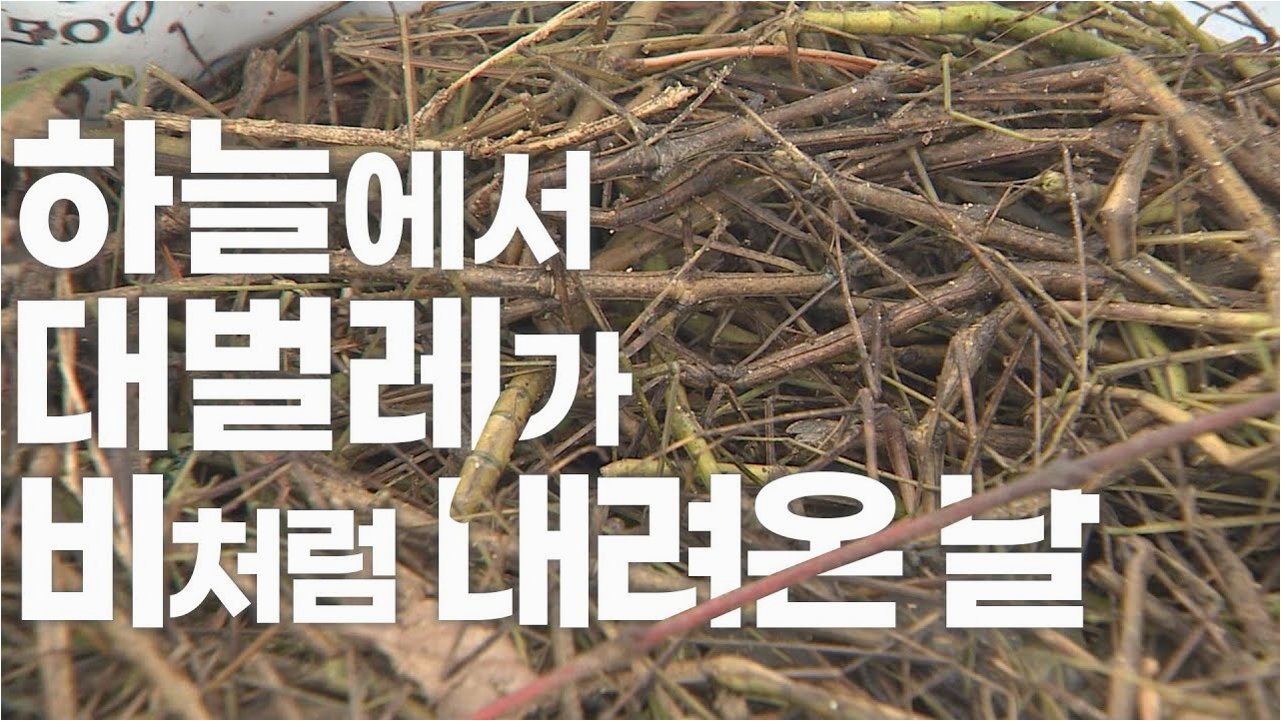

언뜻 보면 나뭇가지가 붙어있는 것 같은 모습, 하지만 자세히 보면 수많은 벌레 떼가 뒤엉켜 있습니다. '대나무를 닮았다'는 의미의 대벌레가 최근 수도권을 중심으로 대량 출몰하며 시민들을 불안하게 만들고 있습니다. 특히 등산로나 산책로, 심지어 건물 외벽까지, 대벌레의 출몰 지역이 확대되면서 그 심각성이 더해지고 있습니다. 마치 영화 속 한 장면처럼, 대벌레가 도시를 뒤덮는 기현상이 벌어지고 있는 것입니다.

기후변화의 경고: 대벌레, 개체 수 폭증의 주범

대벌레의 급증은 단순히 우연의 일치가 아닙니다. 전문가들은 기후변화를 주요 원인으로 지목하고 있습니다. 기온 상승으로 산란에 적합한 환경이 조성되면서, 대벌레의 개체 수가 폭발적으로 증가한 것입니다. 특히 봄철 기온 상승이 대벌레의 생식 활동을 촉진하는 것으로 나타났습니다. 국립생물자원관 연구팀의 분석에 따르면, 더 낮은 고도에서 대벌레 알의 부화율이 6배 이상 상승했다고 합니다. 암컷 단독 번식이 가능하다는 점 역시 개체 수 증가에 큰 영향을 미치고 있습니다. 한 개체가 최대 700개의 알을 낳을 수 있으며, 산란 기간도 봄부터 가을까지 길게 이어집니다.

산림 훼손의 그림자: 대벌레가 드리운 위험

대벌레는 단순히 징그러운 존재를 넘어, 산림 생태계에 심각한 악영향을 끼치고 있습니다. 참나무류 등 활엽수 잎을 먹이로 하는 대벌레는 산림 훼손을 유발하며, 그 피해 면적이 급증하고 있습니다. 환경부 국립생물자원관에 따르면, 대벌레에 의한 산림 피해 면적은 2020년 19헥타르에서 2022년 981헥타르로 3년 새 50배가량 늘어났습니다. 이는 대벌레의 개체 수 증가와 함께 산림 생태계의 위기를 더욱 심화시키는 요인으로 작용합니다.

대벌레, 러브버그의 빈자리를 채우다

지난달 폭발적으로 개체 수가 늘어난 러브버그가 폭염으로 사라진 후, 대벌레가 그 자리를 대신한 셈입니다. 특히 산지, 등산로 등에 출몰하며 시설을 이용하는 시민들이 불편을 겪고 있습니다. 대벌레는 한국, 일본, 중국 등에서 주로 서식하는 벌레로, 나뭇가지나 대나무 마디와 비슷하게 생긴 게 특징입니다. 몸이 길고 가는 데다, 보호색까지 띠고 있어 포식자에 들키지 않고 오래 살아남는 특성이 있습니다.

친환경 방제의 노력: 끈끈이 트랩과 곰팡이균

대벌레의 확산을 막기 위한 다양한 방제 대책이 시도되고 있습니다. 다수 지자체에서는 독성 잔류 문제 등의 부작용을 고려하여 화학 살충제 대신 끈끈이 롤트랩 등 물리적 방제를 시도하고 있습니다. 하지만 방제 효과가 미미하고, 다른 곤충까지 잡히는 부작용이 발생하기도 합니다. 이에 환경부는 친환경적인 방제 방법 개발에 힘쓰고 있습니다. 곰팡이균을 이용하여 대벌레를 폐사시키는 방식의 연구가 진행 중이며, 곰팡이 ‘녹강균’을 발견하여 실용화를 위한 연구에 박차를 가하고 있습니다.

미래를 위한 과제: 지속적인 연구와 노력

국립생물자원관 관계자는 "우리나라에서 대발생하는 곤충들에 대한 원인을 분석하고 자연 친화적으로 개체 수 조절 방안을 지속적으로 연구하겠다"고 밝혔습니다. 또한, "국민 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다. 대벌레 문제 해결을 위해서는 기후변화에 대한 근본적인 대책 마련과 함께, 친환경적인 방제 방법 개발, 그리고 지속적인 연구 노력이 필요합니다. 우리 모두의 관심과 노력이, 곤충과 더불어 살아가는 건강한 환경을 만드는 데 기여할 것입니다.

핵심만 콕!

기후변화로 인한 대벌레의 대량 출몰, 산림 훼손과 시민 불편 야기. 끈끈이 트랩, 곰팡이균 등 친환경 방제 노력. 지속적인 연구와 국민들의 관심 필요.

자주 묻는 질문

Q.대벌레는 왜 이렇게 많이 나타나는 건가요?

A.주된 원인은 기후변화로 인한 기온 상승입니다. 따뜻한 봄 날씨가 대벌레의 번식을 촉진하고, 암컷 단독 번식으로 개체 수가 급증하고 있습니다.

Q.대벌레 때문에 어떤 피해가 발생하나요?

A.대벌레는 산림의 활엽수 잎을 먹어 산림 훼손을 유발합니다. 또한, 등산로나 산책로 등에서 시민들에게 불편을 초래합니다.

Q.대벌레를 없앨 방법은 없나요?

A.화학 살충제 대신 끈끈이 트랩 등 물리적 방제를 시도하고 있으며, 곰팡이균을 이용한 친환경 방제 방법 연구가 진행 중입니다.